方言是一個(gè)地區(qū)歷史文化最生動(dòng)的符號(hào)象征,在那濃重的鄉(xiāng)音中,我們不僅能夠探尋當(dāng)?shù)氐囊恍v史淵源,更能感受到它獨(dú)特的風(fēng)俗民情。可以說,了解方言是了解一個(gè)地方歷史文化的最好方式。

然而,在推廣普通話的大背景下,隨著社會(huì)信息化的不斷發(fā)展,方言的生存空間越來越小。那么,天水方言從何而來,蘊(yùn)涵著怎樣的地方傳統(tǒng)文化,又該如何傳承方言,留住鄉(xiāng)音?對(duì)此記者進(jìn)行了采訪。

一方水土一方腔

天水方言的前世今生

□記者 何慧娟

1、天水方言從何而來?

漢語共分為七大方言區(qū),北方方言區(qū)范圍最大,長江以北地區(qū)甚至長江以南的部分地區(qū)也屬于北方方言區(qū),西北地區(qū)的方言是西北次方言,屬于北方方言,天水方言則屬于西北次方言。然而,天水方言又可細(xì)分為天水(秦州、麥積)話、冀縣(甘谷、武山)話、清水(清水、張家川)話、秦安話等方言。

“天水方言是在北方方言的基礎(chǔ)上由于特殊的地域文化等差別逐漸演化而來的。”我市民俗專家李子偉介紹說。

“方言和民俗是互為因果的,一定的民俗可以產(chǎn)生一定的方言,一定的方言也可以促使一定民俗的產(chǎn)生,民俗產(chǎn)生的背景有地理環(huán)境、物質(zhì)生產(chǎn)因素和歷史因素。”李子偉說,要探尋天水方言的根源,就需要了解天水民俗以及文化的產(chǎn)生脈絡(luò),可以說民俗和方言在文化里是一體兩面、互為表里的。

“地理環(huán)境上,天水處于長江、黃河雙流域的位置,既有北方的民俗,也有南方的民俗,人們性格豪爽的同時(shí)也有溫柔的一面,這就影響到語言的產(chǎn)生。”李子偉說,物質(zhì)條件上,天水地區(qū)地處內(nèi)陸,受溫帶濕潤與半濕潤氣候影響,生產(chǎn)物資有限,吃的、用的、喝的等都對(duì)語言有影響。歷史因素上,天水作為西域通向中原的必經(jīng)之路,受到過佛教文化影響。

“就像天水話‘澇巴’,說的是泥淖,應(yīng)該是淖,因?yàn)槊晒耪Z中有個(gè)‘巴彥淖爾’表示池塘、湖泊的意思,這就是元人留下的語言。比如天水方言把東西不見了叫‘入滅’了,而佛教里和尚涅槃叫做‘入滅’。”李子偉說。

那么,既然天水方言屬于西北方言,為何甘谷、武山、清水、張家川等縣區(qū)的方言又與天水秦州話有所不同?

“甘谷、武山是少數(shù)民族如羌族、吐蕃族曾長期占領(lǐng)過的地方,留下佛教語言和少數(shù)民族語言比較多些,所以即使都是天水方言,但卻又不一樣。”李子偉說,一個(gè)地方的方言往往是當(dāng)?shù)氐臍v史造就。

李子偉說,方言文化非常豐富,比如天水人把玉米叫鮮麥(xián mèi),河北、東北人叫棒子,有的地方還叫玉蜀黍等。另外,方言與風(fēng)俗也息息相關(guān),如天水人的焪(qìong)饃,它的做法就是似蒸似炒,這種食物在陜北和慶陽叫揉揉,在北京叫做谷壘,所以說,同一個(gè)食物,它的地域不同、叫法不同,所以做法也會(huì)略有區(qū)別。

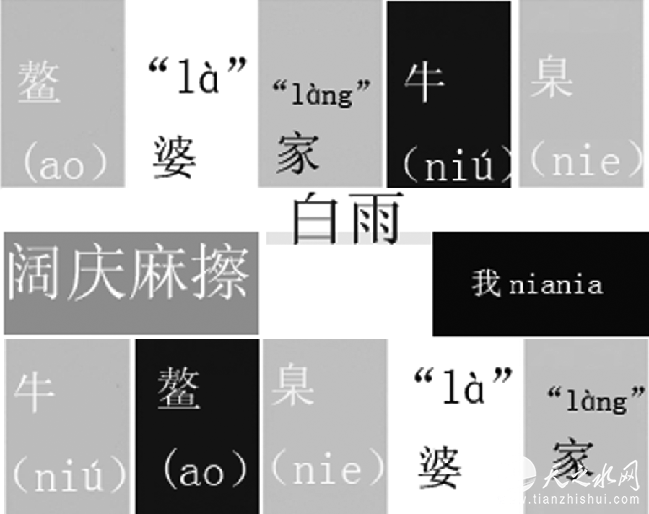

“天水方言里有些獨(dú)特的詞匯并不像漢語,但目前還沒辦法確定其來源。”我市歷史學(xué)者張廣成說,比如“闊慶麻擦”這個(gè)詞,可能來源于少數(shù)民族語言,因?yàn)樗膫€(gè)字的音節(jié)和詞語在漢語中并不常見,而且這四個(gè)字好像也只是連言詞,但具體是哪個(gè)民族、何時(shí)傳入就不得而知了。

一個(gè)地方曾經(jīng)的歷史,造就了它如今的語言。可以說,天水方言是天水這座城市一朵璀璨的歷史文化之花。

2、天水方言中蘊(yùn)涵著怎樣的地域文化?

“只要你走入天水農(nóng)家院落、居民小巷,打打招呼、寒暄寒暄,就那人們之間的稱謂,既有古語的簡練深沉,也有現(xiàn)代的時(shí)髦風(fēng)趣,字字句句幽默、傳神而又富有人情。民俗語言特色、濃濃的風(fēng)土人情彰顯出這座歷史文化名城深厚的底蘊(yùn)。”我市民俗研究學(xué)者吳治中如是說。

“方言研究分為語音、語系等,而我所研究的是方言詞語的脈絡(luò)、淵源,在古代典籍里什么時(shí)候出現(xiàn),以及它的沿承、流傳等。”張廣成說。

“有些天水話其實(shí)就是當(dāng)年的官話,就像天水話‘xiē hóu’,意思是妯娌,但是在唐代時(shí)長安人也用‘xiē hóu’,而妯娌是在江浙地區(qū)的,相當(dāng)于當(dāng)時(shí)妯娌是方言,‘xiē hóu’是官話,但隨著歲月的變遷,有些地方的方言變成了官話,有些官話則變成了方言。”張廣成說,他研究這些詞語的目的,就是想要通過天水方言,反證、折射出天水地域歷史文化的深厚。

天水人將暴雨叫做“白雨”,這個(gè)其實(shí)在歷史上并不是天水地區(qū)的方言,早在很多古代詩人的詩歌中就有,而且這個(gè)詞匯很有意境。如:唐代李白的《宿鰕湖詩》:“白雨映寒山,森森似銀竹。”、宋代陸游的《大雨中作》詩:“貪看白雨掠地風(fēng),飄灑不知衣盡濕。”等。“李白是四川人,陸游是浙江人,這就證明當(dāng)時(shí)各地都會(huì)用‘白雨’這個(gè)詞。”張廣成說。

采訪中張廣成介紹,與其他地方方言相比,天水方言的主要特點(diǎn)有三個(gè),首先是歷史內(nèi)涵豐富,沿襲時(shí)間久遠(yuǎn)。其次是很有文化品位,不少如今的天水方言曾經(jīng)都被文人用于詩詞典籍。還有就是它的地方廣域性,現(xiàn)在的方言也許就是曾經(jīng)的官話。

“天水方言并沒有排他性。”張廣成說,從天水的居民來源來看,真正天水本地的土著居民很少,解放以前天水城里的人并不多,抗日戰(zhàn)爭遷來了一部分河南等地的人,解放后遷來一些東北、江蘇、上海的居民。可以說,天水的市民基本都是外來人員,所以語言的包容性比較強(qiáng),沒有排他性。

“天水方言主要的特點(diǎn)是沒有去聲調(diào),粵語有12個(gè)聲調(diào),天水方言只有7個(gè)聲調(diào),語言是剛直、上揚(yáng)。”李子偉說,比如隴南人叫鐵鍬為鐵锨(xián),我們叫鐵锨(xiàn),語調(diào)上揚(yáng)、高亢,聲調(diào)剛硬。另外,由于隴南靠近平南、皂郊、小天水等鄉(xiāng)鎮(zhèn),所以秦州區(qū)南路人的方言又與天水市人方言有所不同。

“天水方言比較淳樸,保留了相當(dāng)多的上古音,在元明戲劇里有很多天水方言,都能找到一些痕跡。”李子偉說,天水作為南方向中原過渡的地方,受歷史和地域沖擊力較小,方言里保留的上古語言較多,特別是唐以前的音調(diào)都保存在方言里。

“天水方言詞語是一個(gè)文化寶庫,‘古七門董’、‘嘎七麻達(dá)’,內(nèi)容豐富得讓人眼花繚亂,用普通話來說,用‘浩如瀚海’或‘浩如煙海’來形容也不為過。”吳治中說,比如天水秦州區(qū)人口語中使用頻率最高的一個(gè)“弄(或鬧)”字,涵蓋了人能做出的所有動(dòng)作,能代指人的一切行為。如“你把這個(gè)弄一下。”“我剛鬧完。”其作用與東北方言的“整”字相類似。

吳治中說,天水方言源遠(yuǎn)流長,很具代表性。天水歷史上很多時(shí)候?qū)儆谶呞铮瑧?zhàn)爭拉鋸交錯(cuò),眾多民族雜居,人口遷徙頻繁,受歷史及各地(特別是北方氐、羌等少數(shù)民族)方言影響較大,像秦州土語字詞發(fā)音的情況就比較復(fù)雜,聲母zh、ch、sh讀作z、c、s,j、q、x與g、k、h或?qū)?yīng)或交叉互用,韻母中相通混用的更多,很多字詞發(fā)音與現(xiàn)代普通話有別,可能是古漢語聲韻在不同地域的演變所致,大多能夠找到受古漢語發(fā)音傳承影響或與外地方言、少數(shù)民族語音融合的痕跡。

方言,是解開當(dāng)?shù)貧v史文化和民風(fēng)民俗的一把鑰匙,在那一聲聲“牛(你們)”和“鰲(我們)”的寒暄中,蘊(yùn)含著天水?dāng)?shù)千年深厚的歷史文化底蘊(yùn)和獨(dú)具特色的民風(fēng)民俗。

3、近年來天水方言有何改變,是否正在逐漸衰微?

“奧吆,改變得很嚴(yán)重!”當(dāng)記者問到天水方言近些年來的變化時(shí),張廣成說,這幾十年以來,特別是互聯(lián)網(wǎng)等新媒體的廣泛使用,成年人、小孩等接觸面廣了,再加上受普通話耳濡目染的影響,方言正在逐漸被改變。

“就連我自己的口語都已經(jīng)與老一輩的不一樣了,很多人外出讀書以后發(fā)音就會(huì)改變,有些老人還會(huì)罵說‘扁言子’了。”張廣成說。

據(jù)介紹,方言的變化主要有兩方面,一個(gè)是音,一個(gè)是調(diào)(抑揚(yáng)頓挫)。隨著社會(huì)交流的需求,為了交流的便利,講話時(shí)人們往往會(huì)既放慢語速,又改變音調(diào)。

“像我們一說普通話,別人就能聽出是西北人,就像南方人說普通話我們也立馬就能分辨出來一樣。鄉(xiāng)土之音完全消失也是要有個(gè)過程的。”張廣成說,現(xiàn)在很多人說方言已經(jīng)不純正,但是說普通話又帶著鄉(xiāng)音。語言的變化應(yīng)該是漸變,但是近年來由于社會(huì)的發(fā)展,天水方言的變化很明顯,越來越多的人開始不說方言,尤其是年輕人和小孩。

“天水方言想要生存,就要漸漸向普通話靠攏,把原來的本音淡化,這個(gè)是必然的。”張廣成說,一個(gè)地方方言的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)水平有關(guān)系,例如上世紀(jì)八九十年代港澳電影,使粵語成為流行語言。

“像有些鄉(xiāng)村來城市的老人在接送孫子的時(shí)候,都會(huì)用普通話和小孩子交流,雖然聽起來很蹩腳,但是他們還在努力說普通話。孫子不向老人靠近,而是老人在向?qū)O子靠近,也有很多年輕人不讓老人給孩子講方言。這就說明連已經(jīng)在說方言的群體都在被改變,更何況一些年輕人和小孩子根本就不會(huì)說方言,所以在天水講方言的群體越來越小。”張廣成說,總體來說方言的生存空間在變小。

“一般南方人在與我們交流的時(shí)候用的普通話,但只要與他們自己人交流,都是用的本地方言,上海人也是這樣的。但是天水人沒有,也許全部都是天水人,但是在交流時(shí)也是用的普通話,這就說明方言的使用與當(dāng)?shù)氐纳罘绞健⒔?jīng)濟(jì)水平等都有關(guān)系,咱們的土壤不是很肥沃,地域文化底氣不足。”張廣成說。

“天水方言消失的太厲害,一個(gè)是年輕人對(duì)好多方言不懂了,再就是受到普通話的沖擊影響,語言產(chǎn)生了極大的變化,天水的年輕人和老人說方言完全不一樣,更年輕的就更不一樣了,大量方言詞匯在快速消失。”李子偉說,在天水大家對(duì)方言的重視還是不夠。

張廣成說,也許中年這一代還能用方言交流,但是到下一代、下下一代,方言就會(huì)成為歷史,天水話最后也就成了化石。

4、如何傳承方言,留住鄉(xiāng)音?

一代又一代的年輕人開始不講方言,孩子也用普通話交流,就連研究方言的也基本都是老人,那么該如何傳承方言,留住鄉(xiāng)音,這是一個(gè)亟待解決的問題。

“一個(gè)字就是一部歷史,一個(gè)字一旦消失,這個(gè)歷史也就隨之消失了。”李子偉說,今年8月18日在天水師范學(xué)院召開了西北方言與民俗國際研討大會(huì),目的就在于倡導(dǎo)對(duì)方言的保護(hù),用文字、音標(biāo)、視頻等方式盡量把方言的音調(diào)和詞匯保存下來。

“上海最近有一個(gè)措施,為了普及和傳承上海話,在學(xué)校專門給孩子教上海話,而且公交車報(bào)站這些都加入了方言報(bào)站,民間、社區(qū)交流都用上海話。”張廣成說,上海的做法可以為天水方言保護(hù)提供一定的參考。

“研究保護(hù)方言與普及普通話并不矛盾。”吳治中說,保護(hù)方言并不是說我們提倡交流時(shí)使用方言而不使用普通話。我們的目的是留下語言產(chǎn)生、發(fā)展的“根”,了解它的“前世今生”,知道它的來龍去脈,它是如何發(fā)展到現(xiàn)代語言的,這和我們學(xué)習(xí)古代漢語、古代文學(xué)的目的一樣,我們?cè)谌粘=涣髦胁]有普遍使用文言文,但它卻是必修課。

那么,我們能為方言的保護(hù)做些什么?

吳治中說,從專業(yè)角度而言,我們要做的是專業(yè)研究與普及型研究相結(jié)合。專業(yè)研究是指追根溯源,探究根本、以及音韻意義的發(fā)展演變等等;普及研究就是對(duì)方言進(jìn)行搜集、記錄、整理、解釋、保存等。

“目前能做的就是通過國際音標(biāo)、注音的方式對(duì)一些天水話進(jìn)行保存,另外還可以找一些老人通過錄音、錄像等方式將最淳樸的天水方言記錄下來,還有就是用文字進(jìn)行保存,其實(shí)很多天水話都是有本字和本音的。

“雖然我們的官方語言是普通話,但是方言卻是在這里生長起來的,它作為一種民俗文化存在于民間。如今網(wǎng)絡(luò)新媒體等發(fā)展飛速,所以我認(rèn)為可以用天水方言做一些節(jié)目、視頻等,通過新媒體的方式把它傳播出去,在某種程度上來說也是保護(hù)和傳承方言。”秦州區(qū)某中學(xué)語文教師張平說。

守護(hù)地方文化就是守護(hù)一方水土,保護(hù)天水方言就是保護(hù)天水底蘊(yùn)深厚的歷史文化,也是保護(hù)天水獨(dú)具特色的民俗風(fēng)情。

已有0人發(fā)表了評(píng)論